在工程世界裡,有個核心原則叫 RCA (Root Cause Analysis),也就是「根本原因分析」。

當系統出現 Bug,資淺的工程師會很快地修補;但資深的工程師會執著地追問「為什麼」,直到挖出問題的根源,從根本上解決它。

這種追根究底的精神,我們常常只留給了工作。

在個人學習上,我們卻常常變成一個最寬鬆的「資訊囤積者」,這也正是過去學習的寫照。

當時讀過這本,歐陽立中老師的 《學習如何學習》,才發現自己處於低效的「淺層學習」,而書中提到的 「知識變現四步法」,也讓我對於學習這件事情越來越有成就感。

博客來-學習如何學習:補教界百億團隊培訓師,教你超高效的「知識變現」四步法

我審視了自己過去許多誤以為的「學習」:

收藏夾驅動學習: Pocket、瀏覽器書籤塞滿了「稍後閱讀」,誤以為收藏就等於學會。

懶人包式理解: 熱衷於「五分鐘搞懂 XXX」,追求用最短時間知道「是什麼」(What),卻毫無耐心去了解「為什麼」(Why)。

脆弱的知識體系: 當別人問得深一點,或遇到衍生問題時,腦中的知識就 crumble (崩潰)了。因為知識是靠記憶堆砌的,而不是靠理解建立的。

這種狀態讓我們表面上看起來知道很多,內心卻缺乏底氣。我們囤積了大量的資訊碎片,卻從未將它們組建成堅固的知識大廈。

而《學習如何學習》的四步法,正是要打破這個困境。

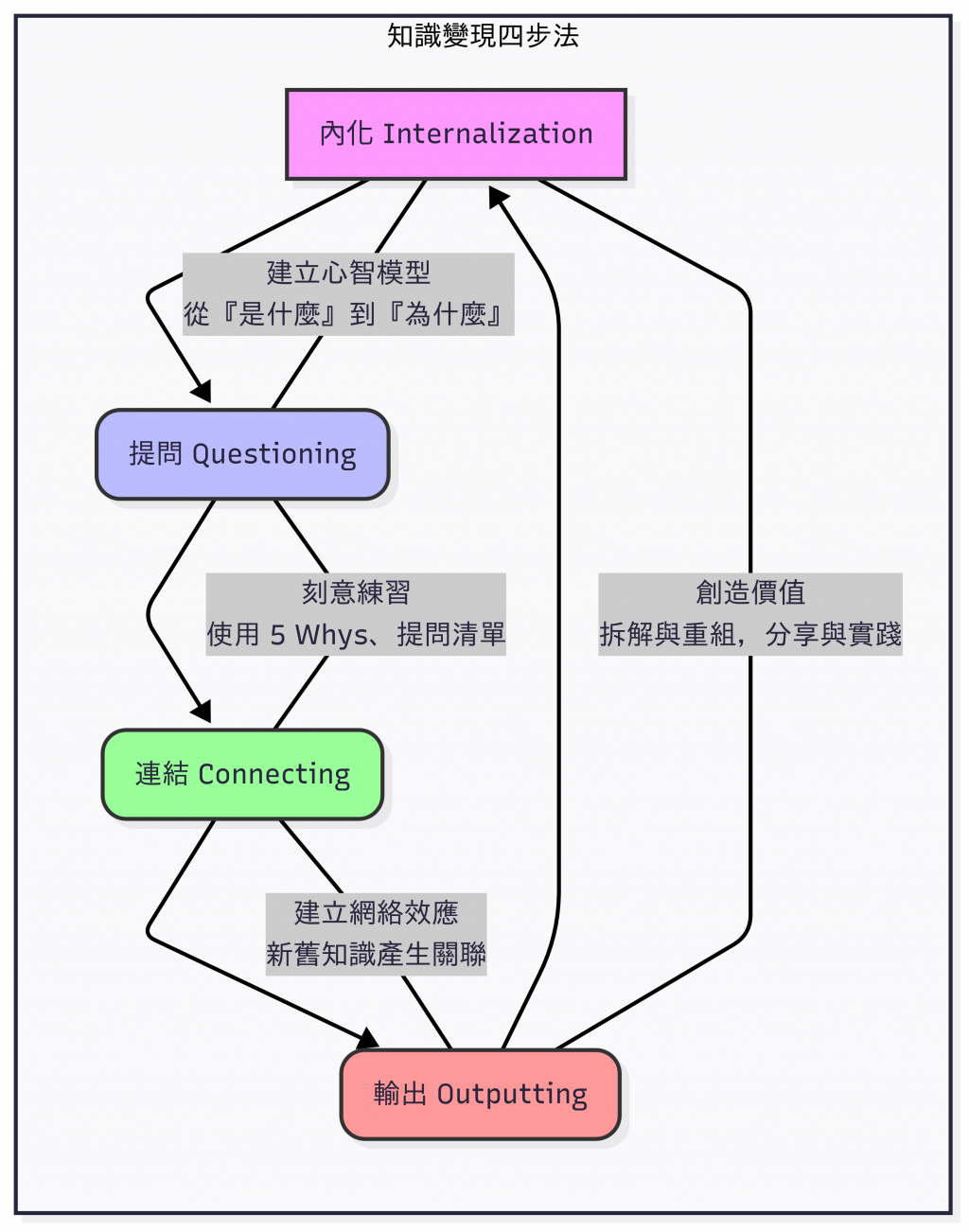

這套方法分為四個步驟:內化、提問、連結、輸出。它提供了一個從輸入到創造價值的完整迴路。

內化的基礎對應的是工程師的「RCA 精神」。

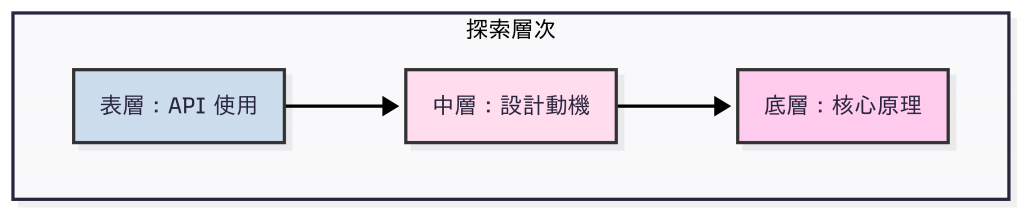

真正的內化,不是記住指令,而是理解其底層邏輯,建立自己的心智模型 (Mental Model)。

心態切換: 將學習的動力從外部的「知識焦慮」,切換到內在的 「好奇心」。

當你開始對一件事產生「為什麼會這樣?」、「它怎麼運作的?」的疑問時,學習就成了一個快樂的探索過程。

尋找最短路徑: 追問「為什麼」看似繞遠路,實際上卻是通往真正掌握知識的最短路徑。

只會死記 Git 指令的人,跟理解 Git「分支是指向 commit 的指針」這個核心模型的人,解決問題的能力天差地遠。後者能根據原理,自如應對各種複雜場景。

如果說「內化」是目標,那麼「提問」就是達成目標最有效的手段。

這是我刻意鍛鍊「追根究底」精神的兩個方法:

這是我從豐田生產方式中借來的工具。當學習一個新概念時,我會像偵探一樣,對它連續提問至少五次「為什麼」。

主題: 學習 React 中的 Hooks。

Why 1? 為什麼要用 Hooks? -> 為了在函式元件 (Function Component) 中使用 state 和其他 React 特性。

Why 2? 為什麼想在函式元件中使用 state? -> 因為 Class Component 語法臃腫、this 指向混亂,且邏輯難以複用。

Why 3? Hooks 如何解決邏輯複用問題? -> 透過自定義 Hook,可以將相關邏輯封裝起來,在不同元件中重複使用。

Why 4? 這跟過去的 HOC/Render Props 有何不同? -> Hooks 的組合更簡單、直觀,不會產生「Wrapper 地獄」。

Why 5? 它的底層實現原理是什麼? -> 透過閉包和陣列,在元件的多次渲染之間保持了 state 的一致性。

經過這五次提問,我對 Hooks 的理解,就遠遠超越了「只知道怎麼用 API」的層次。

在讀書或看課前,我會先花 10 分鐘,寫下 3-5 個最想知道的問題。

「這個技術為了解決什麼『過去不存在』的問題?」、「它背後的設計哲學是什麼?」

這個簡單的動作,讓我的學習從「被動接收」轉變為「主動尋找答案」,大腦像雷達一樣在內容中掃描,效率和專注度都大大提升。

孤立的知識是脆弱的。

這一步的重點是將新知識與你腦中已有的知識連結起來,創造出一張知識網絡。

當你學到 React Hooks 的原理是基於「閉包」時,你是否能將它與 JavaScript 作用域鏈的知識連結起來?

當你理解 Git 的模型時,是否能聯想到區塊鏈的鏈式結構?

每一次成功的連結,都在強化你的知識體系,讓你在面對未知問題時,擁有更多可以類比和遷移的武器。

這是「知識變現」的重點,也是最常被忽略的一步。輸出是檢驗你是否真正理解的最好方式。

我會透過 「拆解」與「重組」 來進行輸出。

學習一個開源專案後,嘗試自己動手實現一個最簡化的版本 (Re-build it from scratch);或者將學到的複雜概念,用自己的話寫成一篇教學文章、做一場分享。

當你嘗試「輸出」時,你會立刻發現自己理解的盲點。

這個過程會強迫你回頭去彌補知識缺口,完成學習的閉環。知識,只有在被使用的那一刻,才真正屬於你。

在這個資訊唾手可得的時代,知識的深度,遠比廣度更加珍貴。《學習如何學習》這本書提供的四步法,為我們指明了方向。

好奇心和追根究底的精神,是啟動這個學習引擎的燃料。

少問一點「是什麼」,多問一點「為什麼」。

遵循「內化、提問、連結、輸出」的路徑,從一個資訊的囤積者,轉變為一個知識的探險家與價值的創造者。

#學習如何學習 #知識變現 #吳桑泥的學習三部曲 #深度學習 #好奇心 #根本原因分析